Предлагаем вниманию читателей сайта Бичура.ру историческое исследование о старообрядчестве, истории раскола, истории возникновения села Бичура в Забайкалье. Написала его с большой тщательностью и использованием огромного фактологического материала Мария Кирилловна Лебединцева (Иванова), окончившая Бичурскую среднюю школу № 1 в 1971 году. В основе – архивные документы, с настойчивостью поднятые автором в разных исторических архивах, в частности, Государственном архиве Республики Бурятия. Заслуживает внимания и новая версия даты образования села Бичура. Историческая повесть читается легко, но требует обдумывания сообщённых автором сведений. Труд внесёт существенный вклад в сохранение исторической памяти нашего народа и будет интересен всем, кто интересуется историей старообрядчества, историей своей малой родины.

История родного края

Лебединцева Мария Кирилловна.

Глава 1. Старая Бичура.

В Сибирь народ уходил от тягот крепостничества и податного бремени, бежали от помещиков и правительственных репрессий. В новых землях они искали лучшей жизни. Их привлекали слухи о невиданном обилии свободных земель, скота, пушнины, рыбы, и что люди тут, в Сибири, живут без всякой власти, свободно.

22.02.1680 г. царь Федор Алексеевич Романов подписал указ о посылке на Байкал 1-й православной миссии в Забайкалье (Даурская миссия), задачей которой должно было стать «призывание иноверных в лоно православной веры, такожде для исправления заблудших во грехе душ россиян да искоренения развратников святой веры Христовой (т. е. старообрядцев)».

Селенгинский Троицкий монастырь, основанный в 1681 году, пользовался большими привилегиями правительства и Синода. Вскоре после основания ему отвели вотчины, заимки и рыбные угодья. Указом Петра I в 1704 году было велено «в Троицком Селенгинском монастыре вольных людей, кто похочет, из ссыльных и из гулящих людей принимать и селить на пашню». Селенгинскому монастырю отводилось 900 десятин земельных угодий у Байкала до Хилка [1].

Получая от правительства земли, монастырь пользовался позволением селить на своих землях «беспаспортных» и беглых людей, бурят и тунгусов, образовывая для поселенцев новые заимки и деревни. При поселении крестьяне наделялись землей «под двор, под пашню и под сенные покосы».

Хилоцкая вотчина Селенгинского монастыря была самой крупной в Забайкалье. В 1708 году к вотчине присоединили земли в устье Хилка. В 1720 году собственностью вотчины стала верхнехилоцкая деревня Буй. Обширные сенные покосы монастырь получил в 1729 году между реками Чикоем и Хилком, вверх по обе стороны реки Кирети. Через год Селенгинской земской избой монастырю был дан указ на владение пахотной землей и скотским выгоном по левую сторону Хилка до Бичуры и до Кирети реки, где были сосредоточены основные бурятские кочевья [2].

В Государственном архиве республики Бурятия хранятся документы Троицкого Селенгинского монастыря. Автором этих сток найден такой Указ. «За тем же монастырем окружные земли под пашней и под сенные покосы, по данным владельного Указа, из разрядного Шатра окольничего Федора Алексеевича Головина с [1]688 года на деревню Темлюй, а по Хилку и по Бую и Куналею речкам, подле которых, ниже показанные деревни.

А, с [1] 704 года из Иркутска, из приказной Избы стольников и воевод Юрья да Михаила Шишкиных по даче владельным к тому монастырю, на которые, оного монастыря окружные земли,, велено из ссыльных и гулящих людей к пашне в крестьянство за тем монастырем принимать. И селить на тех землях, и отводить им места под пашни. С чем, чтоб сначала поселенцы пользовались землями и распахивали их срочные по договору с монастырем годы, без всякой в монастырь платы, а по истечении срочного времени, оставались бы за тем монастырем в крестьянстве вечно без выхода из родов в роды. И обрабатывали бы в пользу монастыря каждый двор по десятине, засевая ее казенными семенами. И кроме сего никакой уже более, повинности монастырской не несли и ни на какую службу не избирались, и на работы монастырские не употреблялись, а подушные деньги платили за себя сами…» [3].

Владение «собинной» пашней, то есть переданной крестьянину во временное пользование, обусловливалось обработкой монастырской пашни и выполнением ряда «здельев». Поселенец пожелавший селиться на монастырских землях, получал на первое обзаведение лошадь, корову, 20 пудов зерна, косу, сошники, медный котел, два серпа, топор. За это крестьянин обязан был вспахать и засеять одну «казенную» десятину, а «когда приспеет время» - сжать, обмолотить и доставить хлеб в монастырские амбары.

Монастыри насаждали православие среди населения, селили на своих землях «новокрещенных иноземцев» - бурят и эвенков. Заботились об обеспечении поселенцев женщинами. Первоначально присыльные и гулящие были одни мужчины. Поэтому они «поженились на новокрещенных, прикладных и купленных девках и бабах». Были случаи похищения бурятских женщин или бегства буряток в русские селения. В том и другом случае монастырское духовенство признавало факт хищения и не препятствовало этому, понимая, как важен «женский элемент» в деле упрочения оседлости и хозяйственности, венчало женщин с их похитителями. Сам факт крещения отрезал бурятской женщине путь назад [4].

Для правильного сбора налогов - подушных денег, проводились переписи всего населения, и по итогу составлялись ревизские сказки. Ревизская душа - единица ревизского учёта лиц мужского пола, входивших в податные сословия, для налогообложения в Российской империи. Термин «ревизская душа» появился в указе Петра I от 26 ноября 1718 года «Об учинении общей переписи людей податного состояния, о подаче ревизских сказок, и о взыскании за утайку душ», при замене подворного обложения подушной податью.

Указ о скасках. 1719 года, генваря 22. « А однодворцам всем каждому о себе о детях, внучатах и родственниках своих мужескаго полу, которые с ними в домах живут велить подавать оные скаски самим….. В прикладывании рук велить в вышепомянутых скасках подписываться всем, с таким крепким подтверждением, что в тех своих скасках всякой против вышеобъявленнаго написал самую истинну, не утая ни единыя мужеска полу души… А ежели от кого из них явится какая в душах утайка, и за то б учинить прикащикам, старостам и выборным людям, всем смертную казнь без всякой пощады».

Замена подворного обложения подушной податью была вызвана недостаточностью сбора налогов. В том числе и за счет того, что крестьяне, создавая двор из нескольких соседних подворий, обнесенных забором, получали одну – общую налоговую единицу.

Первая перепись податного населения была проведена в 1719-1724 годах, где указывались деревни, фамилия, имя, отчество, возраст домохозяина и сыновей, братьев. Только душ мужского пола.

В Государственном архиве республики Бурятия, автором этих строк, найдена Переписная книга крестьян Хилоцкой вотчины за 1723 год и вновь поселенных в 1729 – 1732 годах.

В Богородцком Хилоцком селе по переписным книгам 1[723] года:

Возраст

- во дворе Иван Семенович Панков 50 лет

у него сын Анисим 15 лет

- во дворе Семен Леонтьевич Шубин 50 лет

у него сыны:

Иван 15 лет

Илларион 14 лет

- во дворе Василий Алексеевич Вокин 55 лет

у него сын Василей 20 лет

- во дворе Петр Никифорович Пономарев 40 лет

- во дворе Иван Андреевич Иванцовых 45 лет

Итого: 5 дворов.

Деревня, вверх по Хилку при речке Буе, отстоящая от Хилоцкой слободы в двух верстах:

- во дворе Семен Заболоцкий 66 лет

у него сыны:

Василей 14 лет

Сысой 13 лет

во дворе Василей Федоров 54 лет

у него сын Михайло 19 лет

- во дворе Федот Шубин 19 лет

у него отец Иван Степанович 63 года

- во дворе Андрей Зимин 31 год

- во дворе Мирон Пестерев 40 лет

у него братья:

Петр 32 года

Алексей 30 лет

- во дворе Дмитрий Сидякин 30 лет

у него отец Петр 65 лет

Итого: в деревне Буе 6 дворов.

К тому селу в ведомости, деревня при речке Куналее, отстоящая от Хилоцкого села, в трех верстах. В ней домовые крестьяне – поименно:

- во дворе Федот Беляев 46 лет

- во дворе Иван Тихонович Буянов 50 лет

- во дворе Лука Тимофеевич (Кощеев) 55 лет

у него сын Афанасий 24 года

- во дворе Иван Филиппович Кондратьев 37 лет

- во дворе Григорий Семенович Колотилов 15 лет

- во дворе Степан (Щетинин) 51 год

у него дети:

Иван 9 лет

Данило 6 лет

- во дворе Афанасий Сергеевич Фокин 40 лет

- во дворе Никита Максимович Белобородов 40 лет

- во дворе Иван Лазаревич Кауров 37 лет

- во дворе Семен Петрович Власов 31 год

- во дворе Фома Леонтьевич Синицын 33 года

Итого: в деревне Куналее 11 дворов.

Деревня Елань, отстоящая от слободы в двадцати верстах, а в ней домовых крестьян:

- во дворе Максим Григорьевич Казанцев 40 лет

у него дети:

Иван 9 лет

Иван же 3 года

- во дворе Иван Васильевич Ильиных 35 лет

- во дворе Новокрещенов Яков (Тихонов) ич 19 лет

- во дворе Степан (Тихонов) ич 15 лет

-во дворе Новокрещенов Осип ( Сергеев) ич 5 лет

- во дворе Никита Иванович Новокрещенов 44 года

у него сын Ефим 1 год

- во дворе Новокрещенов Егор 61 год

у него дети:

Степан 26 лет

Прохор 16 лет

- во дворе Осип Егорович Новокрещенов 12 лет

- во дворе Михайло Иванович Бабушкин 30 лет

- во дворе Евтихий Лукич Мальцев 25 лет

Итого: в деревне Елань 10 дворов.

Деревня Кукунская:

- во дворе Иван Крюков 40 лет

у него сын Роман 2 года

Деревня К( Илимшина):

- во дворе Федот Самойлович (С) Тарковский 30 лет

По договорам поселены вновь на льготные срочные годы:

В деревне Буе:

- во дворе Прокопий Полуянов 30 лет

с прошедшего 1[729] года,1 апреля, в пред. до такого числа, на три года.

- во дворе Михайло Фед… Пахомов 42 года

с прошедшего 1[732] года 28 января в пред. до такого числа, на три года;

- во дворе Федот Мартынович (Зырянов) 33 года

с прошедшего 1 [732] года, 6 ноября, в пред. до такого числа, на три года;

- во дворе Петр Иванович Волков 32 года

с прошедшего 30 ноября 1 [732] года в пред. до такого числа, на три года.

В деревне Куналее:

- во дворе Василий Семенов 36 лет

с прошедшего 16 июля 1 [729] года, в пред. до такого числа на три года;

- во дворе Ефим Григорьевич Попов 30 лет

с прошедшего 30 ноября 1[731] года в пред. до такого числа, на три года.

В деревне Елань:

- во дворе Григорий Прохорович Павлов 37 лет

с прошедшего 11 июля 1[730] года в пред. до такого числа, на три года;

- во дворе Яков Кондратьевич (Га)Мацкий 42 года

с прошедшего 2 апреля 1[730] года в пред. до такого числа, на три года;

- во дворе Никифор Гаврилович Комаров 33 года

с прошедшего 24 ноября 1[732] года в пред. до такого числа, на три года;

- во дворе Илья Иванович Зайков 12 лет

с прошедшего 24 декабря 1[731] года в пред. до такого числа, на три года;

- во дворе Семен Потапов 31 год

с прошедшего 22 февраля 1[731] года в пред. до такого числа, на три года;

Итого: поселено на льготные - срочные три года, в 1[729] по 1[732] годы в Хилоцкой вотчине одиннадцать дворов» [5].

Селение Бичура в переписной книге за 1723 год и в списках вновь поселенных в 1729 по 1732 годы на льготных условиях, отсутствует.

Первое упоминание о деревне Бичура обнаружил в Государственном архиве республики Бурятия Ф.Ф. Болонев. «Крестьянин Стефан Васильев сын Новокрещенов, в допросе сказал: урожденный оного Троицкого монастыря, умершего бывшего крестьянина Василия Новокрещенова сын. А от рождения мне лет с тринадцать. И в нынешнем [1]736 году, в том же Троицком монастыре записали, что быть в вотчине на Хилке, в Бичурской деревне в крестьянстве и в подушном платеже вместо умершего крестьянского брата Калины Митяшиных. И платить подушные деньги в оный монастырь, на сей семьсот тридцать шестой год по окладу сполна. А буде я Стефан сказал в сей сказке, что ложно или утаил и за то учинение мне после Императорского Величества указа. Чем и буду достоин» [6].

Исходя из того, что вновь, крестьяне селились по льготе на налог на три года. Калина Митяшиных был одним из первых жителей и поселился в селении Бичура в 1733 году. Его налоговая льгота истекала в 1736 году. В 1736 году Калина умирает. Монастырь следил, чтобы земли, обложенные налогом, не выходили из обращения, а постоянно обрабатывались. Что бы и земля обрабатывалась, и сэкономить на подъемной ссуде и трех годичной - налоговой льготе, из Троицкого монастыря записали Стефана сына Василия, (от рождения лет с тринадцать (1736-13 = 1723 года рождения) в крестьянство, вместо умершего крестьянского брата Калины Митяшиных, чтобы платить подушные деньги по окладу, уже сполна. В документе Стефан «названный» брат Калине Митяшиных, а не «вновь поселен».

Из этого следует, что первые Бичурцы поселились в монастырской вотчине на Хилке, в деревне Бичурской, в 1733 году.

В материалах Г.Ф. Миллера за 1735 г. историк А.Х. Элерт обнаружил документ, имеющий название «Руские деревни Селенгинского ведомства, а именно по Хилку». В списке деревень по Хилку, названы 12 поселений. Среди них перечислены: «Елань Троицкого монастыря, Бичюрская того ж монастыря по левой стороне от берегу верстов в 5, а от Елани деревни – в 15 над речкою Бичюрою, которая впала в Хилок. Куналейская – тово ж монастыря на левой стороне от Бичюрской деревни верстов в 15…» [6].

Вторая перепись населения проводилась в царствование Елизаветы Петровны в 1744-1748 годах, по Указу о Генеральной ревизии от 16 декабря 1743 года.

С переходом с подворного на подушное налогообложение, в 1743 году, было принято решение о проведении регулярной переписи населения с целью уточнения сведений.

Подсчитали, что недопоступление податей со вновь родившихся будет компенсироваться налогом с умерших, после последней переписи. Умерших между переписями не исключали из числа податных душ до следующей ревизии. В результате появлялись «мертвые души», с которых помещики или общины были вынуждены платить подати. На этом казусе была основана афера Павла Ивановича Чичикова, главного героя поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя.

В промежутках между ревизиями, ревизские сказки уточняли, встречаются записи о человеке «приписанного, из утаенных в прошлую ревизию». То же касается умерших и отданных в рекруты между ревизиями. Их считали наличными, требовалось платить налоги. После новой ревизии вносили изменения, и налог за отсутствующих не взимался.

Так житель Бичурской деревни, Хилоцкой вотчины Петр Константинов, сего 1[744] сентября 24 дня к новой Генеральной ревизии дал следующее пояснение: «Урождением, я Петр Троицкого Селенгинского монастыря. Оной Бичурской деревни крестьянский сын, от рождения себе имею 21 год. А в Генеральной переписи в 1[724] году, я Петр записан с отцом своим Константином Новокрещеновым и с братьями своими: Федором, Куприяном, Николаем.

Из них, отец мой Константин волею Божьей умер в 1[729] году. Братья мои: Федор умер в 1[731] году, Куприян взят в рекруты в 1[730] году, Николай бежал и живет в Нерчинске в 1[741] году. Положенное число: подушные деньги и по окладу платил брат мой, оный Николай сначала Генеральной переписи по 1[742] год. По вся годов сполна, без доимок, в чет имеет платежные квитанции. А детей и племянников и прочих сродственников никово у себя не имею. Понеже дому своего у меня нет, живу по подворьям. И собою весь хворь, правою ногою и умом скуден» [7].

Из пояснения следует, что Петр Константинов родился в 1723 году. Числился по Генеральной переписи 1[724]года, с отцом и братьями своими при монастыре в Троицком селении. По новой Генеральной переписи 1[744]года, Петр - житель Бичурской деревни.

Монастырские разбираются с податями. Есть ли недоимки, за «мертвые души» - отца, брата Федора, а также рекрута Куприяна. Петр поясняет, что подушные деньги и по окладу, за них платились братом Николаем и что детей и племянников за это время вновь не родилось.

По этому документу С.С. Арсентьева, в книге «Бичура. Разгадка юбилейной даты» определила год образования села Бичура. По ее мнению Петр Новокрещинов Константинов сын, по Генеральной переписи 1744 года показавший - «21 год от рождения, урождением Троицкого монастыря», родился в Бичурской деревне. И что это первое письменное упоминание о жителях села стало точкой отсчета юбилейной даты. 1744 – 21 = 1723 - год рождения Петра.

В 2023 году жители крупнейшего в Восточной Сибири старообрядческого села Бичура отметили 300-летний юбилей.

Из документов следует, что Петр Константинович Новокрещенов, как и указанный ранее, Стефан Васильевич Новокрещенов урожденные Троицкого монастыря, одногодки, родились в один 1723 год.

Одним из первых Бичурских жителей был Калина Митяшиных.

Стефан Васильевич записан из Троицкого монастыря в деревню Бичурскую в 1736 году, а когда поселился в Бичуре Петр Константинович в документе не указано.

На основании вышеизложенного считаю, что дата – 1723 год, год образования села Старая Бичура, ошибочна.

Первые бичурцы поселились в монастырской вотчине на Хилке, в деревне Бичурской, в 1733 году.

В период с третьей по четвертую Генеральную ревизию, то есть с 1763 по1782 год на просторы Сибири, на берега Бичуры переселились старообрядцы.

До старообрядцев в Забайкалье прибывали в основном поодиночке, и когда обозы с первыми тысячами людей появились на территории нынешних Бурятии и Забайкальского края, местные жители прозвали их семейскими – потому что они переселялись семьями.

Архивные документы свидетельствуют, что переселяли «польских» староверов в Забайкалье отдельными группами. Наиболее крупные партии прибыли в 1767 и 1768 годах.

Литература:

1. Шорохов Л. П. Возникновение монастырских вотчин в Восточной. Сибири Русское население Приморья и Сибири (период феодализма). М.: Наука, 1973.

2. Шмулевич М.М. Троицко-Селенгинский монастырь. Улан-Удэ 1982. С. 64

3. ГАРБ Троицко Селенгинский монастырь Ф.262, Оп.1, Д.10 Л.25

4. Шмулевич М.М. К истории крестьянской колонизациии и возникновение русских сел в Западном Забайкалье. Улан – Удэ 1974 С.25

5. ГАРБ Ф.262, Оп.1, Д.10 Л.26-27

6. ГАРБ Ф.262, Оп.1, Д.13 Л.4об.

7. ГАРБ Ф.262, Оп.1, Д.55 Л.334об-335

Глава 2 - Из истории церковного раскола.

История старообрядчества – это история русского народа, принявшего святое крещение. Великий князь Владимир Святославович крестил Киевскую Русь, провозгласив государство православным и дав начало истории Русской церкви.

2.1. Крещение Руси

Крещение Руси в 988 году было крупнейшим событием в истории нашей Родины. Стремление к истинной вере Христовой давно жило в душе русского народа. Истинную Христову веру на Руси не могли поколебать никакие покушения врагов, которые не раз делали попытки подчинить себе или расколоть русскую церковь. Страшное иго татарское, более двухсот лет тяготевшее над Русской землей, не смогли уничтожить или исказить православия. Не раз папы римские стремились подчинить русскую церковь своему престолу, но всегда безуспешно. Верный своей истинной православной церкви, русский народ всегда давал отпор католикам.

2.2. Раскол

Со времен святого князя Владимира русская церковь в течение более 600 лет расширялась и процветала, пребывая в единстве и мире. Но именно в то время, когда русская церковь достигла наибольшего величия и расцвета, в ней произошел раскол, разделивший русских людей.

Это печальное событие случилось в царствование Алексея Михайловича и в патриаршество Никона во второй половине ХVII века.

Патриарх Никон стал вводить в русскую церковь новые обряды, новые богослужебные книги и другие новшества без одобрения собора, самовольно. Что и послужило причиной церковного раскола.

Кто последовал за Никоном, тех народ стал называть «никонианами», или новообрядцами. Сами же последователи Никона, пользуясь государственной властью и силой, провозгласили свою церковь православной, или господствующей, а своих противников стали звать оскорбительной и принципиально неверной кличкой «раскольники». На них они свалили и всю вину церковного раскола.

На самом же деле противники никоновских нововведений не совершали никакого раскола: они остались верны древним церковным преданиям и обрядам, не изменив своей родной православной церкви. Поэтому они справедливо называют себя православными старообрядцами, староверами или древлеправославными христианами.

2.3. Изменения Никона

В 1653-1660 годах по указанию Никона были исправлены русские богослужебные книги по греческим образцам и изменены некоторые церковные обряды. По реформе вместо «Исус» стали печатать «Иисус», наряду с восьмиконечным крестом был признан и четырехконечный, двуперстное «крестное знамение» было заменено трехперстным, «аллилуйя» стали провозглашать трехкратно вместо двух раз, разрешалось делать поясные поклоны, в место земных и.т. д. [1]

Так, к примеру, ограждение себя двуперстным крестным знамением было для русского человека не просто культовым действием, но исповеданием веры: «Указательный и средний персты протянуты вместе, при этом средний перст немного преклонен. Эти персты символизируют две природы Господа нашего Исуса Христа: Божественную и человеческую. Этим мы свидетельствуем о нашей вере в то, что Исус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Преклонение среднего перста означает схождение Сына Божия на землю нашего ради спасения. Персты большой, безымянный и мизинец должны быть соединены вместе в знак того, что мы исповедуем Единое Божество в трех лицах: Отца, Сына и Духа Святаго».

Рис.1. Двуперстное крестное знамение.

В целом церковная служба и обряды значительно были сокращены. Хотя церковная реформа и не задевала основ православия, но проведенная в условиях острого социального кризиса русского общества, она вызывала протест части духовенства, выступившего во главе с протопопом Аввакумом против нововведений патриарха Никона. Началась ожесточенная внутрицерковная борьба, в которую вскоре были вовлечены все слои русского общества.

Выступая против нововведений Никона старообрядцы, прежде всего, доказывали несоответствие их древнему христианству. Они называли нововведения «дьявольским наваждением», Никона и царя, поддержавшего реформу, - «антихристами». Объективно старообрядческое движение было направлено против основ церковной и государственной власти. Официально старообрядцы не преследовались за их «мнение о вере», формальное право исповедать древнее православие признавалось, но запрещалось привлекать кого-либо в свое вероисповедание и демонстрировать публично обрядовую сторону веры. Подобные действия приравнивались к преступлению.

Официальная церковь закрепила за старообрядцами ярлык еретиков. «Раскольники - есть лютые неприятели, государству и государю непристанно зломыслящие, а поэтому подлежат такой казни, как противники власти». Они подпадали под действие статей «Уложения» 1649 года, по которым за преступление против веры и церкви полагалась смертная казнь.(1 ) ПСЗ. Т. 6. № 3718

Однако некоторое время правительство ограничивалось, сравнительно умеренными наказаниями, ссылкой с конфискацией имущества.

Лишь после того, как старообрядческое движение приобретает большой размах и перерастает рамки чисто религиозного движения, а политические симпатии сторонников «старой веры» становятся более определенными, правительство переходит к политике жестоких репрессий.

2.4. Политика жестоких репрессий. При Софье.

Начиная с 1676 года стали появляться указы о розыске раскольников и сжигании их в срубах. В 1682 году были сожжены пустозерские ссыльники во главе с Аввакумом, общепризнанным вождем старообрядчества того времени.

Особенно усилились гонения староверов в период царствования Софьи Алексеевны. По настоянию московского патриарха Иоакима, царевна Софья издала в 1685 году против людей древнего благочестия 12 грозных статей.

В них последователи древнерусской церкви, то есть старообрядцы, обзываются «раскольниками», «ворами», противниками церкви и караются самыми страшными казнями.

Кто распространяет старую веру, тех приказано пытать и жечь в срубе, а пепел развеять, кто тайно будет содержать древнюю веру, тех нещадно бить кнутом и ссылать в отдаленные места. Приказано бить кнутом и батогами даже тех из верующих людей, которые окажут какую-нибудь милость гонимым христианам: дадут им или поесть, или хоть только воды испить.

имущество староверов: дворы, поместья, вотчины, лавки и всякие промыслы, и заводы, приказано отбирать и отписывать на «великих государей»…

В узакониях Софьи была одна такая статья, от которой не спасало даже отречение от своей веры и рабская покорность всем безрассудным приказаниям властей.

«Которые люди ходили по деревням и людей, которые в совершенных летах, также и детей их, которые в совершенных и в малых летах, перекрещивали. И прежнее святое крещение нарицали неправым, а перекрещивание вменяли в истину: и тех воров, которые перекрещивали, хотя они церкви Божией и покорение приносят и отца духовного принять и святых тайн причаститися желать будут истинно, и их, исповедав и причастя, казнить смертью без всякого милосердия» [2].

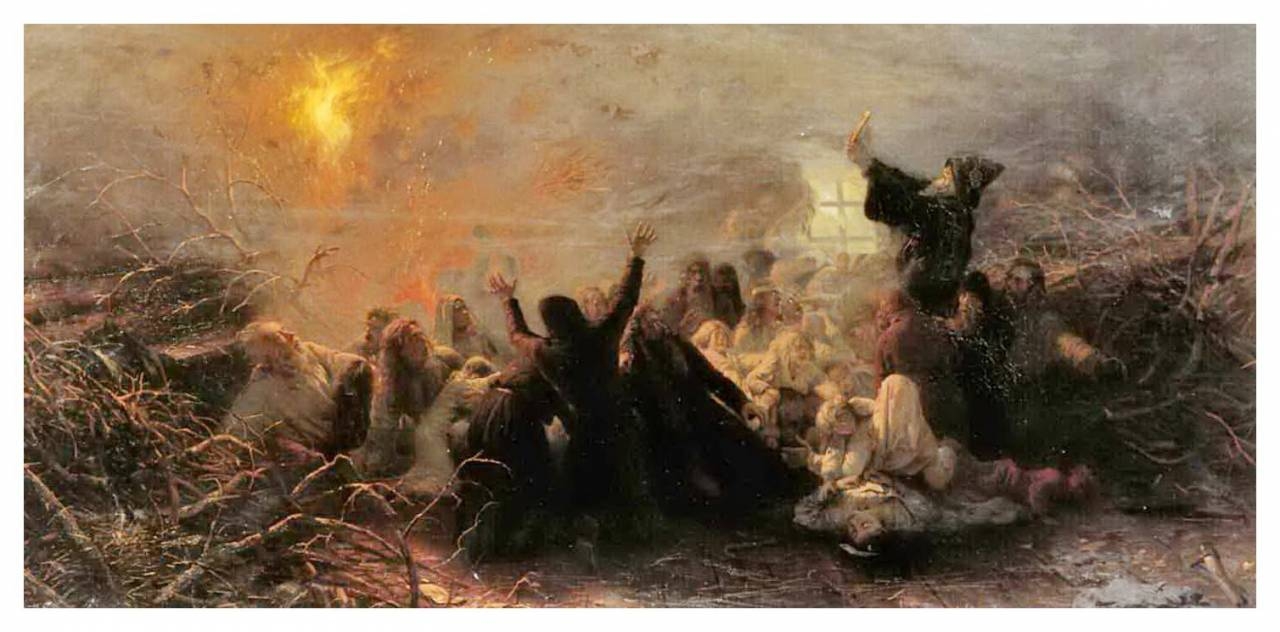

Государство преследовало беглецов, посылая для их розыска и поимки карательные отряды. Часто, боясь попасть в руки присланных солдат, староверы решались на добровольную мученическую смерть, в огне самосожжения погибали в чаянии сохранить истинную веру и добровольным самопожертвованием достигнуть Царствия Небесного.

Эпидемия массовых самосожжений (гарей), свирепствовавшая в России с конца ХVII до начала ХIХ века, унесла десятки тысяч жизней.

«Во многих местах, куда ожидались гонители, сыщики и мучители, заранее приготовлялись срубы для самосожжения или приспособлены были к этому отдельные избы, часовни, церкви, просмоленные и обложенные соломой. Как только получалось известие, что едут сыщики и мучители, народ запирался в приготовленное к сожжению здание и при появлении гонителей заявлял им: «Оставьте нас, или мы сгорим». Бывали случаи, что гонители уезжали, и тогда народ избавлялся от самосожжения. Но в большинстве случаев преследуемые самосжигались.

Такое необычайно страшное время переживали тогда русские благочестивые люди». (2) ЦХАФ. АК. Ф.163. Оп.1. Д.313 [3]

Рис. 2. Самосожжение старообрядцев в конце XVII. Картина Григория Григорьевича Мясоедова

Долго пребывало старообрядчество в гонениях. Они временами то ослабевали, то снова усиливались, но никогда не прекращались.

2.5. В царствование Петра I

В царствование Петра I старообрядцев уже не сжигали массами, но отдельные случаи сожжения и других смертных казней были нередки.

Петр I рассматривал старообрядцев, прежде всего, как «неугодный и чужеродный элемент» для Российской империи, но сумел использовать их в имперских целях. Петр I решил, что для государства куда выгоднее не рубить головы и жечь людей заживо, а «просто» обложить старообрядцев двойным налогом.

Издал указ: тех, кто по упрямству своему обращаться к Святой Церкви не хочет - «описать и обложить окладом вдвое». Отсюда появилось выражение «двоеданец».

Была введена официальная регистрация «раскольников», имена которых вносились в особые списки. Таким образом, появилась категория наименования «записных старообрядцев».

В 1714 году Император повелел в записку писать и двойным оброком обложить. А егда сперва писалися, то пищики их спрашивали: в чем вы пишитеся? И они отвещали, чтоб им креститься в два перста и по старопечатным книгам молитву творить, бороду и платье русское носить, а в церковь не ходить и попов к себе в дом не пущать. А егда записалися, император велел старое платье носить и значек был вывешен в Москворецких воротех, и по тому значку все посадские носили: нагрудник крашенинной без рукав по колени; ферязи такия же, токмо долгия с шестью пуговицами, а по подолу две прорехи, подобно польскому, ожерелок стоячой жолтой, кафтан цветной во всем подобен ферезям, токмо ожерелок красной лежащей до половины спины» [ 4]

В указе от 1722 г. император предписывал: «А раскольникам и бородачам, какого они звания не были, носить же указанное раскольничье платье, чтобы оные по тому во всех местах явны были. И ни под каким предлогом нигде прикрыться и от положенных за них денег минуть никак не могли…»

Его Императорское Величество указал раскольникам и бородачам, кроме крестьян, давать знаки медные, чтобы нашивали на верхнем платье старинном, какое им велено носить. Так же зделать особливые знаки свободные, о которых просил Архиепископ Нижегородской, и оные ему отдавать, а протчие погодно переменять, дабы знать было мочно, платил ли тот год он с бороды или нет; и для сего смотрения и збору учинить стол, или кантору при Сенате, тут же быть и двойному збору с раскольников; женам раскольничьим и бородачевым носить платья опашни и шапки с рогами старинныя ж.»(3 ) Указ 1724 года, ноября 13 дня.

Рис. 2. Бородовой знак времен Петра I, свидетельствующий об уплате налога на бороду.

Петр Великий, указал подтвердить накрепко старой указ о бородах, чтобы платили по пяти- десять рублев на год, и к тому чтобы оные бородачи и раскольщики никакого иного платья не носили как старое, а имянно: зипун с стоячим клееным козырем, ферези и однорядку с лежачим ожерельем. Только раскольщикам носить у оных козыри краснаго сукна, чего для платья им красным цветом не носить. И ежели кто с бородою придет о чем бить челом не в том платье, то не принимать у них челобитен ни о чем, и сверьх того доправить вышеписанную дачу, не выпуская из приказу, хотя бы оной годовую и платил. Так же кто увидит кого с бородою без такого платья, чтобы приводили к Комендантам или Воеводам и приказным и так там оной штраф на них правили, из чего половина в казну, а другая приводчику. да сверьх того его платье (4) Указ 1722 года апреля 6 дня стр.468.

В 1724 г. Постановлены меры предупреждения отлучек раскольников в другие места; подтверждения о двойном окладе и о том, чтобы они нигде не были начальниками и в свидетели по делам допускались только между собою. Предписано отобрать и прислать в Синод раскольническия книги.

Писать в раскол и обложить двойным окладом как тех, кто похочет быть в расколе, так и тех, которые придерживаются церкви знатно под видом, но троеперстнаго сложения не принимают[5].

Петр запретил собираться вместе для молитвы без специального разрешения. Были введены штрафы за нехождение староверов на исповедь и причастие в храмы господствующей церкви. Cпециальные взыскания за право совершения треб и даже обязательные взносы в пользу официального духовенства.

Староверам запретили занимать все общественные должности. Их браки стали считаться недействительными [6].

В большинстве случаев старообрядцы старались уклониться от записи на двойной оклад, либо убегая в недоступные для правительственного розыска глухие лесистые местности, либо лицемерно притворяясь православными.

Для упорядочения сбора двойного оклада и розыска, укрывавшихся от его уплаты старообрядцев правительством создавались специальные учреждения (приказ Церковных дел 1700-1724 гг., розыскная раскольнических дел Канцелярия 1724-1727 гг., раскольническая контора при Сенате 1727-1762 гг.) [7].

Скрываясь от преследований, раскольники убегали на окраины Российского государства: на Волгу, Печору, Дон, к Белому морю, в Сибирь.

Значительная часть староверов из Московской, Тульской, Орловской, Калужской и Рязанской губерний бежала в Польшу, где поселилась в двух пограничных с Россией районах: в Стародубе и на Ветке (бывших Черниговской и Могилевской губерниях).

Польские власти дали беглецам свободу вероисповедания, разрешили иметь своих священников, печатать церковные книги, предоставили и другие льготы. В Польше староверы занимались сельским хозяйством, ремеслом и торговлей.

Вскоре в окрестностях первого поселения старообрядцев в Польше выросло около двадцати новых слобод, каждая со своим названием. Но вся местность, населенная старообрядцами, стала называться одним общим именем-Веткой. Она долгое время служила руководящим центром духовной жизни старообрядчества. Царское правительство обратило внимание на этот духовный питомник старообрядчества, но ничего с ним не могло поделать, так как он находился за границей. Но как только Польское королевство ослабело, русское правительство поспешило разорить Ветку. Случилось это в 1735 году, в царствование Анны Иоанновны.

«В лето 7 243 (1735) по именному повелению императрицы Анны Иоановны, господин полковник Ияков Григорьевич Сытин, взем с собою 5 полков войска, и окружив отовсюду Ветку, и сущая места окрест ея, и обрете обоего полу до четырех десяти тысящь. Обозрев же скиты и монастыри, и пустыни и сотвори горестное и плачевное переселение обитавшим тамо».

По приказанию этой царицы русские войска внезапно окружили все Ветковские слободы. Старообрядцы были захвачены врасплох, никто не мог убежать. Был совершен повальный обыск монастырей, скитов, домов, келий. Все, что найдено, было отобрано, все постройки были сожжены дотла. Из жителей Ветки было захвачено более 15 тысяч человек-мужчин, женщин и детей. Также были захвачены более тысячи человек в монастырях, иноков и инокинь, которых разослали по многочисленным российским монастырям под строгий надзор. Всех мирских жителей расселили по разным городам и селениям Российского государства, в основном по прежним местам жительства, « под стражею по разным местам» [8].

Этот разгром Ветки известен под названием первой « выгонки».

Вскоре на испепеленном месте снова появились поселенцы, опять возникли слободы и скиты. В 50-60-х годах ХVIII века русские старообрядцы вновь восстановили Ветковскую общину.

Елизавета Петровна в 1745 г. издает Указ «О запрещении раскольникам именовать себя староверцами, скитскими общежителями и пустынно жителями». Повелевает: оных раскольников описав, положить в оклад не для того чтоб они свою прелесть разсевать могли, и других к своей погибели совращали, но с таковым богомудрым предприятием, дабы осмотряся и уразумея, свободно к пути спасительному прибегнули.

Чего ради и в 1722 января 23, марта 6 числа печатными Его Императорскаго Величества указами публиковать указал, и публиковано, чтоб сумнящимся, для разрешения того, без всякаго опасения являться в Святейшем Синоде, но никто от них тому не последовал, и на явное разглагольствие святейшему Синоду не явился, и не взирая на Высочайшую Высокомонаршую милость, и не страшася того, что таковых развратников, по указу Его Императорскаго Величества, повелено, с наказанием и вырезыванием ноздрей, ссылать на галеры.

В том же Указе далее повелевается, староверцами и скитскими общежителями и пустынножителями (яко весьма неправильно) не писались; а где нужда востребует, именовались бы и писались одним званием раскольниками, которым именем их, раскольников, и сынами Церкви Святой называть и писать; и если раскольникам кому настоящая нужда куда от своих мест отлучиться востребует, оные б брали паспорты в тех местах, где оные, по указам Ея Императорскаго Величества, в дачу следует; и в тех паспортах, что они раскольники.(5 ) Указ Елизаветы 1745 года. стр. 455., 462-463

Между тем в России задумались о возвращении из-за границы беглых людей в целом и раскольников в частности. Звучали слова о пользе государству, «когда беглецы в империю выйдут, и подушные деньги в казну платить станут, нежели за границею, в чужом». (6) РГАДА Ф.248. Оп. ИЗ. Д 1491. Л.79 об.

Об этом свидетельствуют многочисленные манифесты и указы, вызывающие беглецов из-за границы. По подсчетам Т.С. Мамсик, за период 1734-1803 гг. было издано 38 указов, направленных на возвращение беглецов [9].

Политический призыв о возвращении излагался в специальном указе Елизаветы Петровны от 4 сентября 1755 года.

Текст начинался такими словами: «Как довольно известно, наши природные подданные, великороссийского и малороссийского разного звания люди, особливо раскольники и некоторые купцы, помещиковы крестьяне, также из военных дезертировавшие из нашей Империи, в разные времена ушедшие и будучи в Польше и в Литве, там остались и доныне обретаются, из которых небезызвестно, что немалая часть, помня свое природное подданство, возвращаться охотно желает...»

Всем им предлагалось без всякой боязни и страха, с женами, детьми и имуществом возвращаться на родину к 1 января 1757 года. Причем тем, кто придет добровольно, обещалось прощение за все, что вынудило их покинуть отечество, и зачисление в ряды верных подданных. (7) ПСЗ. №10454. Т. 14. С. 414-415.

Не прошел мимо темы возвращения беглых М.В. Ломоносов. Размышляя о способах увеличения народонаселения страны, ученый упомянул и раскольников, множество которых уходило на Ветку, из-за чего российская корона лишалась подданных. В его рассуждениях и подсчетах о сохранении и размножении народа отсутствуют какие-либо религиозные мотивы, а преобладает взгляд государственного деятеля [10].

Государство стремилось всех переписать, самовольно убежавших вернуть, причем не силой, а увещеваниями и самое главное зачислить их в подушный оклад. Правительство решило, что позволить службы по старому обряду можно, но только при наблюдении, «чтоб они других людей вновь к своему суеверию не преклоняли и не подговаривали». (8) РГАДА Ф.248. Оп.ИЗ. Д.1491. Л.80 об.

Такова подоплека того, как в Указе от 29 января 1762 года появился специальный пункт о разрешении совершать богослужения по старому обряду. Указ «О сочинении особого положения для раскольников, которые удаляясь за границу, пожелают возвратиться в отечество, с тем, чтобы им в отправлении закона по их обыкновению и старопечатным книгам возбранения не было». (9) ПСЗ. №11420. Т. 15. С. 894-895.

В отношении к расколу Екатерина II следовала за своими предшественниками по трону. Она активно продолжила политику по возвращению бывших подданных. По полученным правительством данным и челобитной, поданной в Правительствующий Сенат, вышедшего из Польши доропецкого купца Мирона Плотникова, к началу 60-х годов XVIII века в Польше и Турции, проживало не менее 1,5 млн. бывших российских подданных и их потомков, это только мужского пола

(10) РГАДА. Ф. 248. Оп. ИЗ. Д. 1491. С. 138-139.

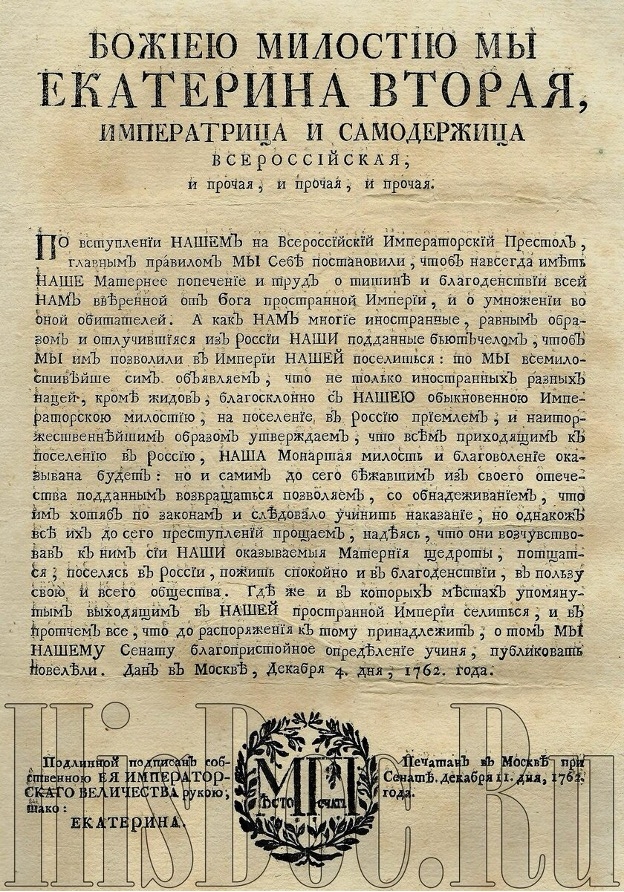

В первый же год своего вступления на престол, в 1762 году императрица издала манифест, приглашавший в Россию людей «иностранных разных наций, кроме жидов», а также призывавший вернуться на родину всех русских беглецов. Под беглецами подразумевались зарубежные староверы, прежде всего жители богатых и многолюдных слобод Ветки. Этим беглецам обещались следующие льготы: разрешение не брить бороду, носить народную одежду, освобождение на шесть лет от всяких податей.

За манифестом последовал ряд указов, улучшавших положение вообще всех старообрядцев и уравнявших их в правах с остальным населением империи. Были отменены законы Петра I о бородах, русской одежде и двойном налоге. Также было официально запрещено называть приверженцев церковной старины «раскольниками», вместо этого «хульного имени» вводился термин «старообрядцы».

Впрочем, облегчение положения староверов не означало, что государство признало истинность их учения.

Просто просвещенная царица считала, что старообрядцы имеют такое же право свободного вероисповедания, как и прочие ее подданные: новообрядцы, католики, лютеране, мусульмане или буддисты». (11) ПСЗ №11758. Т.16. стр.140-142. [11]

Однако призывы к возвращению в Россию так и не привели к массовому притоку беглых старообрядцев, несмотря на обещанные льготы, прощения и прочие благодати, свободолюбивые ветковцы и не подумали возвращаться.

И в 1764 г. Екатерина II, не желавшая более терпеть их неповиновение и используя политическую слабость раздробленной Польши, посылает военных.

Отрядом русских войск во главе с генерал-майром Масловым был осуществлен вывод беглых старообрядцев из Польши, с территорий по рекам Соже, Днестру, Бугу, из городов Гомеля, Горохова, Бердичева, Винницы, Межибежа, а также из Ветки.

Пригодных к военной службе беглецов планировалось отправить на военную службу, остальных на поселение [12]

Список литературы:

1. История старообрядческой церкви. 1991. С. 15

2. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1888 3. Сырцов И.Я. Самосожигательство сибирских старообрядцев в XVII-XVIII вв. Тобольск, 1888; Смирнов П.С. История русского раскола старообрядчества. СПб 1895.

4. Лилеева М.И. История. На Ветке и в Стародубье. Изд.I. Киев 1895 С.327

5. Вардинова Н. История. Министерство внутренних дел. Изд. СПб 1863 С.17

6. Собрание постановлений по части раскола, состоящих по ведомству Св. Синода. Т.1. СПб 1860 С.1-2, 62-63, 79-80

7. Кауркин Р.В., Савенкова С.Р. Политика русской православной церкви по отношению к старообрядчеству 1667-1800 Мининские чтения. Нижний Новгород, 2001. С. 98

8. Никольский Н.М. История русской церкви. Минск, 1990. С. 301; Филарет Гумилевский. С. 782, 784.

9. Мамсик Т.С. Побеги как социальное явление: Приписная деревня Западной Сибири в 40-90-е гг. ХVIII в Новосибирск Наука 1978 С. 208.

10. Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа. Т. 6. Москва 1952. С. 401-402

11. Урушев Д. «Святая Русь» гл.11-я.

12. Ляпкова А.А. Формирование военных полков из раскольников, возвращенных из Польши в Россию в 1763-1764 гг. «История» 2015 С.3

Полное собрание законов Российской империи (далее- ПСЗРИ)

Собрание Постановлений по части раскола. (далее – СПЧР)

Комментариев: 0

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить сообщение.